住居内の寒冷曝露が

健康におよぼす影響についての

調査結果

測定期間 2024年2月1日~29日

(株)日本中央住販

×

奈良県立医科大学疫学

予防医学 教授 佐伯圭吾様

お年寄り心筋梗塞に注意

朝日新聞 2017年(平成29年)12月17日

奈良県立医科大チーム

冬は部屋の温度が低いと血がかたまりやすくなり心筋梗塞などを起こす危険性が 増す。高齢者を対象としたそんな調査結果を奈良県立医科大の研究チームがまとめた。(奈良県明日香村や香芝市などに住む60歳以上の1,100人を調査) 協力者の室内温度を『寒め』『中間』『暖かめ』の3つに分け、血栓の原因になる血小板の値を測定した所、『寒め』のチームが『暖かめ』に比べて5%ほど多い結果となった。心筋梗塞などで亡くなるリスクが上がるとする海外の研究を基に計算すると、同比較で18%の死亡リスクとなった。調査チームは『暖房費の節約をしようと寒くても我慢する高齢者もいるかもしれないが長く過ごす部屋だけでも暖かくすれば、心筋梗塞や脳梗塞を防げる可能性がある』と話す。

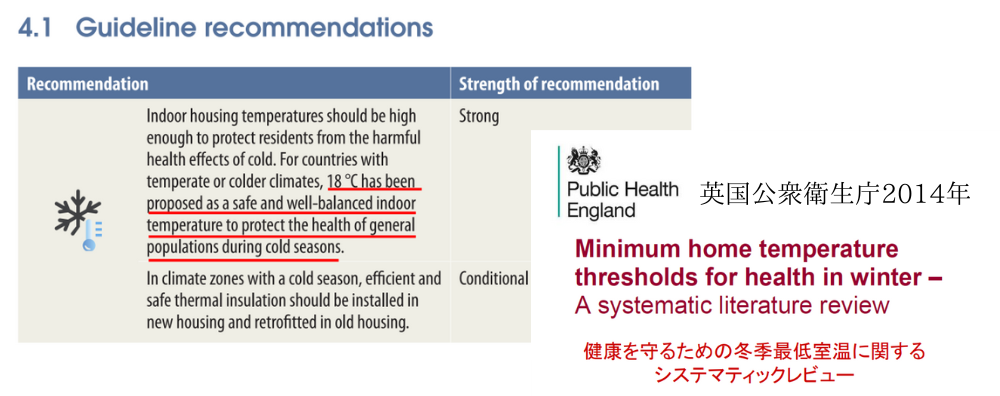

室温と健康に関する既存知見の整理

WHO HOUSING AND HEALTH GUIDE LINES

一般市民の健康をまもるために、冬の室温を18℃以上 に維持することを推奨 WHOガイドライン 2018

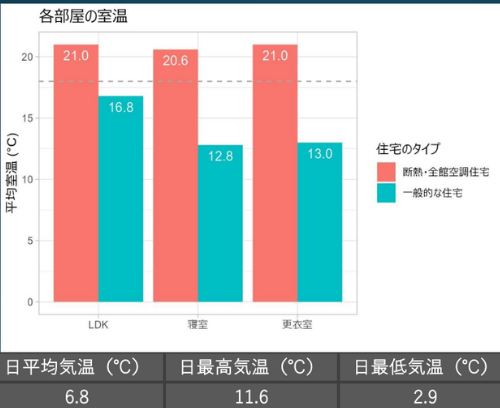

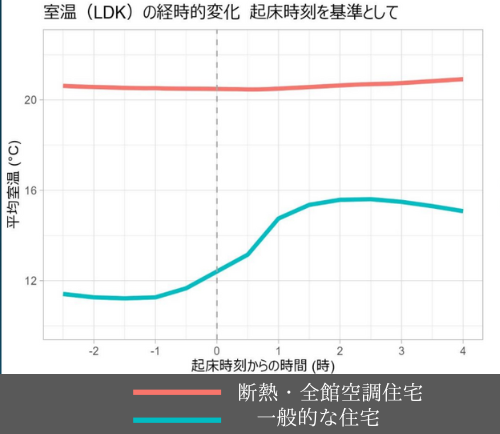

【桧家住宅室温調査】

対象:桧家住宅購入者様の2024年 2月に室温を測定できた43邸

測定期間:2024年2月1日~29日

測定方法:小型温度ロガー (SwitchBot温湿度計プラス)

分析方法:24時間もしくは時間毎の平均温度を算出 先行研究[1,2]による一般住宅やWHO基準(18℃)との比較

目的:冬の温度環境を調査し 既存の一般住宅のデータや、WHO基準との比較

[1]Umishio et al. Indoor air 2020;30: 1317-1328 による全国2190件の調査結果との比較

[2]Saki et al. J Hypertens. 2015;33: 2338-2343 による奈良県の調査結果との比較

【まとめ】

・寒冷曝露に関連する死亡率は約10万人/年

・室温10℃低下による血圧上昇を、厚着では完全に防ぐことはできない

・暖房指示では、限定的な効果 → 一般家庭の断熱・暖房性能が不十分

・H27年の統計によると、年間の入浴事故を含む溺死数(7484人)は、交通事故死亡数(5646人)より多い

・季節別死亡比(冬/夏)は60歳以上では1.2を超え 年齢とともに増加する。